“中国有吴仲华,还要引进航空发动机?”上世纪70年代,当得知中国要引进英国罗罗(Rolls-Royce)公司的斯贝发动机,英国人诧异道。要知道,斯贝发动机的研制,得益于中国科学家吴仲华提出的叶轮机械三元流动理论。并且,世界上主流航空发动机的研制都利用了该理论。

1979年春,中美建交之初,吴仲华率队访美,在洛杉矶转机时,通用电气公司(GE)派了两架总裁专机接送,升中国国旗欢迎,其中主机邀请吴仲华一人乘坐,以示敬意。如果要列一个“加速世界文明进程的中国科学家”榜单,吴仲华一定会留下名字。而他一生的追求则是:“中国人搞出的理论,首先要为中国人民服务!”

一、青年求学 荣登高峰

二战之后,航空工业受到前所未有的重视,为提高飞机发动机性能,各国都投入重金。但航空喷气发动机(燃气轮机)技术含量极高,求解其内部流动的控制方程组,即使在今天仍然是“不可能的任务”。此时的吴仲华和妻子李敏华,刚刚从美国麻省理工学院(MIT)取得博士学位,双双进入美国国家航空咨询委员会(NACA,美国宇航局前身)刘易斯喷气推进中心任研究科学家。由于他们夫妇没有加入美国国籍,作为外国人在那里工作,要经过美国国会批准,当年仅有四名外国人获准,他们夫妇俩就在其中。1950年,他经过严格的论证分析,做出两大颠覆性突破:一是摒弃当时公认的视叶片为孤立翼型的方法,将难以计算的黏性选项代之以熵的梯度,提出吴氏方程;二是抛弃当时流体力学界推崇的解析求解方法,把复杂的三维空间流动分解成几个简单合理的二维计算,使得利用计算机进行数值求解成为可能。当时电子计算机刚刚在美国诞生,人们并未预料到其变革性的影响,吴仲华却洞察先机,成为国际大规模科学计算的开拓者之一。此后,航空发动机发展走上“快车道”,世界三大飞机发动机制造商罗罗、普惠和GE的先进发动机纷纷实现商用。

二、突破封锁,毅然归国

在美国取得辉煌的学术成就却留不住吴仲华的心。朝鲜战争爆发后,中美两国成为敌对国,他们夫妇俩决定再不能为美国军方服务了。1950年11月28日,当得知我国代表伍修权到联合国做报告时,吴仲华专程前去旁听。第一次在国际舞台上听到新中国代表的声音,吴仲华夫妇十分兴奋,决定回国。新中国成立后,以美国为首的西方世界对中国采取政治上不承认、经济上封锁禁运、军事上包围威胁和外交上孤立的政策,企图扼杀新中国。特别是1950年后,随着美方提出的对华“禁运”提案的通过,西方资本主义世界在高度限制对我战略物资输出的基础上,进一步收紧了对申请回国的华人专家学者的限制。美方甚至通过加强监视、没收护照、禁止出境等一系列方式,限制海外华人归国。此时,作为极少数能为美国军方工作的外国人之一,吴仲华夫妇想要回国,难度可想而知。为此他们辞去了在刘易斯喷气推进中心的工作,转入纽约布鲁克林大学机械系任教授,此后多次尝试离美都未成功,还被劝说入籍。直到1954年8月1日,一个星期日,趁着纽约机场移民局休息的机会,吴仲华全家以旅游为名,绕道欧洲,终于在年底辗转回到北京。

三、创立学科 利在千秋

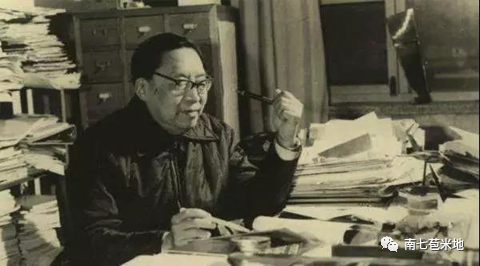

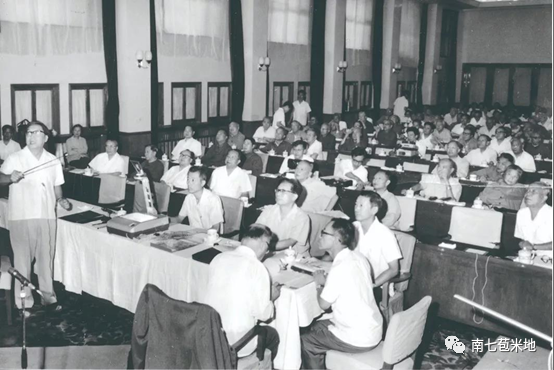

归国后的吴仲华如鱼得水、意气风发,1956年,他在母校清华大学创建了我国第一个燃气轮机专业。那时,清华航空系已划分到北京航空学院,他与筹建小组想方设法广揽人才、组建教研组,攻坚克难地建设实验室。1957年吴仲华当选为中国科学院学部委员(后改为院士),他积极参加全国科学发展规划制定。他倡议建立动力工程的基础学科—工程热物理学科,得到众多同仁的赞同。1958年,中国科学技术大学成立,吴仲华创办物理热工系并担任首任系主任。后来活跃在我国燃气轮机领域的很多技术骨干都是吴仲华的学生。他一贯重视人才培养,亲自制订教学计划、上课、书写讲义;他强调基础理论教育,要求学生除了加强数学、力学学习外,特别强调要学好工程热力学、流体力学、传热传质学、燃烧学等专业基础课;他要求青年教师、科研人员和学生一起听课,上习题课、交作业;他重视实验室建设,亲自兼任实验室主任,建立了包括叶栅风洞、小型燃气轮机等实验装置;他举办训练班,派送退伍军人、工人到航空发动机工厂培训,培养了一批实验技术人员,从而组建了全面合理配套的科研队伍。

四、责任所在 拼命为之

“中国人搞出的理论,首先要为中国人服务!”这是吴仲华一生的理想与抱负,亦是他回国之后的行动指南。燃气轮机系国之重器,是衡量一个国家工业水平和科技能力的标志之一。吴仲华最大的理想,是在中国独立自主发展航空发动机和燃气轮机。上世纪六十年代初,国民经济恢复,结合当时歼八发动机投入生产、装备部队,吴仲华领导的几个研究室与航空部有关研究所建立了全面合作关系,开展歼八发动机摸底、改型研究。1966年就遇上文革冲击了,科研工作全面停滞,航空发动机的研究刚起步就夭折了。1971年,文革中他恢复工作后身体力行,积极在全国推广叶轮机械三元流动理论,在中国科大举行了全国性的三元流动理论讲习班,亲自讲课,文革后又举办了一次,有国内近百位高级专家、教授参加。他将刚发展的应用任意非正交曲线坐标系统的叶轮机械三元流动理论计算程序包,全部无私地提供给国内研究所、工厂、高校等,但在与国外合作时,则坚决保密。当时美国空军的发动机主设计师要到他这里考察我国航空发动机设计方法,他予以拒绝。上世纪七十年代初,我国引进了英国的斯贝航空发动机,由于国家计划变化,原计划研制的飞机下马,这样斯贝航空发动机就无处可用了。引进时吴先生还未恢复工作,与他无关,可是后来因为英国方面说明了该发动机设计中应用了吴仲华的理论,有人就误传为是他要引进这发动机的,甚至认为他是英国留学生,人大常委会将他分在外事委员会英国组。他恢复工作后,不计较个人名利得失,不避嫌疑临危受命,受王震副总理委托,为斯贝发动机找出路,积极地提出了斯贝发动机改为舰用、燃气蒸汽联合循环装置等改型方案。1982年,吴仲华敢为人先,联合西安航天发动机厂组建了中华燃气轮研究与开发公司,身兼重任却从不向旁人抱怨泄露自己的工作,在历史中扮演了改革者的角色。整个上世纪80年代,吴仲华以“责任所在,拼命为之”为座右铭,全身心投入燃气轮机的科研和推广中。一位原国家计委领导曾评价:引进斯贝发动机虽然不是吴先生建议的,但后来他到处促进其应用,则完全是从国家利益出发。

五、老骥伏枥,福泽后世

“绝江者托于船,致远者托于骥!”2017年,吴仲华诞辰百年纪念,中国科学院院长白春礼用“船骥之托”比喻吴仲华托起国家民族大业的贤能。“能的梯级利用与总能系统”是吴仲华另一个被广泛认可的理论遗产,现已成为能源科学发展的主流思想,被写入国家能源规划。1980年,他在党中央书记处举办的科学技术知识讲座上提出著名的“温度对口、梯级利用”用能思想,后在《红旗》转载,成为县团级干部必读教材。

因年龄缘故,1987年6月他退为名誉所长。年底,突然发现他患了肝癌,上下震动。1988年初转往上海治疗,手术很成功。术后养病期间,他仍念念不忘科研工作,病房成了他的办公室,在病房内不断地给各方写报告倡议在国内开展燃气蒸汽联合循环等总能系统的研究。

1992年7月27日,他的学生、同事、同仁们在友谊宾馆与他们夫妇共同度过了他75岁生日。8月1日上午,他最后主持了中国工程热物理学会常务理事会。下午感到不适,送到北京医院住院,于1992年9月19日傍晚在北京医院逝世,享年76岁。

“心有大我,至诚报国”,是先生一生的写照,也是吾辈应当践行的准则。他为祖国、世界科研事业做出了卓越的贡献!他的一生,是工作的一生,是顽强奋斗的一生,是一个优秀科学家的一生!

保密小贴士:

当前美国政府对科技信息的控制主要以国家安全的名义依据相关法律法规来进行,其中最主要的方式就是将相关信息确定为国家秘密。国家安全事项中与科技信息传播有关的主要有三大类:一是与军事应用相关(包括核); 二是与反恐相关(大规模杀伤武器,群体杀伤技术,生物恐怖主义),三是部分两用技术(如核与生物)。相关的法律法规主要包括《美国专利法》、《原子能法》、《国际武器贸易条例》、《美国爱国者法案》、《公众健康保障和生物恐怖活动防范与应对法》、《国土安全法》等。同时还有颁布的相关总统令,如布什2003 年公布的《国家安全涉密信息》第13292 号总统令,以及奥巴马2010 年公布的《国家安全信息保密》第13526 号总统令。

人物简介:

吴仲华,出生于上海,祖籍江苏苏州,工程热物理学家,中国科学院学部委员。吴仲华最突出的贡献在于创立“叶轮机械三元流动理论”,被国际同行称为“吴氏通用理论”,广泛应用于先进航空发动机设计。牵头创立了工程热物理学科,提出“能的梯级利用与总能系统”思想,对我国的能源规划产生深远影响。

1954年回国后历任清华大学动力机械系教授、中国科学院动力研究室主任、中国科学院力学研究所副所长、中国科学技术大学物理热工系(现工程科学学院热科学和能源工程系)首任系主任,中国科学院工程热物理研究所所长等职,为我国工程热物理学科培养了一大批人才。

本文章主要引用了《吴仲华:船骥托起一片天》(中国科学报 陈欢欢)、《吴仲华生平事迹》(中国科学院工程物理研究所 纪念吴仲华先生诞辰100周年)等文章。